Ci vuole il sangue per restare vivi

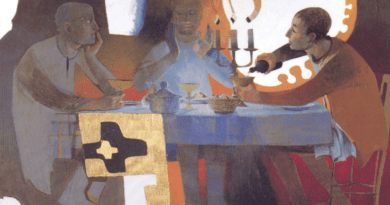

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo Anno B (Es 24,3-8; Eb 9,11-15; Mc 14,12-16.-22-26)

Celebrando il Corpo e il Sangue di Cristo siamo posti, ancora una volta, davanti alla Pasqua. Non come fatto al quale guardare, ma come dono da accogliere e vivere. L’Eucaristia è la Pasqua che si fa vicina, dono che ci raggiunge, incontro che ci cambia per sempre, vita che ci viene donata, cammino che è reso possibile.

La Pasqua è vita che ci entra dentro, è corpo e sangue da assumere, è cibo che fa vivere e rimette in piedi, è forma che ci conforma e ci rende pasquali.

Il Corpo e il Sangue di Cristo ci è dato perché sia mangiato. Eppure questo cibo non può essere assimilato, non può, come ogni altro cibo, essere reso simile a ciò che già siamo. È invece cibo che ci rende simili, che prende la nostra vita e chi siamo per renderci sempre più simili a colui che riceviamo.

Ecco il mistero che celebriamo! Non un cibo che va assimilato, ma un cibo che viene accolto perché ci renda simili a lui, simili al Cristo e al suo dono d’amore, simili al suo sacrificio, simili al suo essere corpo spezzato e sangue versato.

Il rischio è di ignorare e non comprendere la ricchezza di ciò che si celebra o di ridurre tutto ad atto di devozione, a pratica pia che ci resta comunque al di fuori, che non ci cambia e rende diversi, che non ci assimila al cibo che riceviamo.

Bisogna parlare ancora di sangue e di sacrificio per non fraintendere e rendere banale quel gesto assurdo che, dall’ultima cena, è diventato il gesto che ci rende Chiesa, che ci rende nuovi, che può ancora renderci credenti credibili. E quel gesto ha radici lontane.

Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino ed eresse un altare ai piedi del monte, con dodici stele per le dodici tribù d’Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli Israeliti di offrire olocausti e di sacrificare giovenchi come sacrifici di comunione, per il Signore (Es 24,4-5)

I sacrifici antichi, quello di Mosè e tutti gli altri, erano segni e promesse. Erano gesti che narravano e anticipavano il sogno e il dramma di Dio: essere alleato dell’uomo, legato a lui da un patto perenne. E noi sappiamo di non essere all’altezza del patto, di non riuscire a restare fedeli.

Per questo non c’è alleanza senza sacrificio e spargimento di sangue. Non perché Dio come prezzo esiga il sangue, ma perché bisogna superare la distanza, colmare il vuoto, vincere il peccato, la morte e l’abisso che separa Dio dal suo popolo. E solo Dio può riconciliare il suo popolo e lo fa nel segno del sangue, che è vita che viene donata.

Mosè e tutti gli altri sacrificano a Dio perché riconoscono che c’è un legame, una fedeltà che va rinsaldata. E il sacrificio è ciò che viene messo in mezzo come segno che lega e unisce Dio e gli uomini.

Con i sacrifici l’uomo rinnova la sua volontà di riconoscere che tutto è dono di Dio, che tutto da lui è stato dato e tutto diventa, per grazia, legame che unisce e rimanda a lui.

Sacrificare è riconoscere che c’è un vincolo che passa attraverso ciò che viene sacrificato ed offerto. Non perché Dio ne abbia bisogno, ma perché il popolo riconosca che in realtà tutto viene da Dio e ciò che viene restituito a Dio, a lui sacrificato, ristabilisce solo la verità delle cose.

Poiché c’è sempre il rischio di fermarsi alle cose senza ritornare a colui che le ha donate, rimettere al centro del rapporto con Dio i doni (che siano capri o vitelli, pani o altre cose) offerti e sacrificati, è risalire a colui che li dona. È riconoscere a Dio il suo primato, non come despota desideroso di sangue, ma come Padre da cui tutto proviene, come fonte di ogni dono e bene che abbiamo. Sacrificare è rinunciare ad ogni idolatria, prima fra tutte quella dell’io, quella del sentirsi ed essere autonomi, del sentirsi padroni e signori di tutto.

Quando si sacrificavano i primogeniti del gregge, ad esempio, lo si faceva non perché Dio ne avesse bisogno, ma per ricordare che è solo Dio a donare la vita e che da lui va sempre accolta. E allora si può rinunciare ai primogeniti solo se ci si fida davvero di Dio che moltiplica la vita del gregge. Sacrificando il primogenito si rinnova la propria fiducia, si affida a Dio il proprio futuro.

In particolare l’offerta dei sacrifici di comunione era necessaria per rendere visibile che è Dio che unisce gli uomini a sé e li unisce tra loro rendendoli popolo.

Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l’altra metà sull’altare. Mosè prese il sangue e ne asperse il popolo, dicendo: «Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole!» (Es 24,8)

Il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca, sparsa su quelli che sono contaminati, li santificano purificandoli nella carne (Eb 9,13)

E nei sacrifici il sangue, che è vita, è versato perché sia condiviso e donato. È vita donata da Dio, è sangue asperso sull’altare e sul popolo. Come a dire, nel segno, che Dio e il popolo condividono la stessa vita, sono legati dallo stesso sangue, sono resi consanguinei e parenti. È il patto di sangue, quel patto che proviene da Dio perché Dio stesso si impegna a restare fedele al suo popolo, a condividere la sua vita con l’uomo, a rendere vivi gli uomini, a mettere in gioco la sua stessa vita perché gli uomini vivano nella sua fedeltà.

E allora è Dio che si impegna nonostante le infedeltà di ogni tempo, è lui che si schiera nonostante i tradimenti di sempre, è lui che scommette.

E nella prima Pasqua ebraica ancora il sangue, quello dell’Agnello, aveva colorato gli stipiti delle case del popolo, segno di salvezza e di vita, di perdono e di riscatto, di cura e premura. Gli agnelli immolati per la Pasqua erano condivisi nella cena per sentire e affermare che di Dio ci si può fidare, perché egli difende e libera il popolo, facendosi commensale dell’uomo.

Ma tutto questo era solo un segno, anticipo e promessa.

Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna (Eb 9,12)

Gesù chiede che sia celebrata e mangiata la Pasqua, quella ultima e vera, che si compie nel suo sangue versato. E con lui ciò che era segno, anticipo e promessa diventa finalmente realtà.

Non c’è perdono, se non attraverso l’effusione di sangue, perché a colui che è perdonato occorre una vita che sappia di nuovo, che sappia di dono, che sia vita nuova che scorre nelle sue vene.

Ci vuole il sangue perché è solo Dio che può donare la vita, solo lui può impegnarsi per sempre, solo lui può superare e trionfare su ogni tradimento e sopruso, su ogni infedeltà e adulterio. Il perdono nasce solo da lui e perché raggiunga e purifichi l’uomo, lo renda nuovo e lo renda capace di restare in piedi di fronte a Dio è proprio il Figlio che deve rimettere in circolo il suo sangue perché diventi vita che scorre nella vita di chi lo riceve.

La festa di Pasqua che Gesù celebra, l’ultima della sua vita terrena, è vissuta e celebrata davvero, versando il suo sangue e donando il suo corpo, morendo per gli uomini. Non più sangue di capri e vitelli, non più un agnello e altre offerte, ma è il suo stesso sangue che viene versato, è il suo stesso corpo che viene sacrificato.

È per questo che egli può, nell’ultima cena, far mangiare ai discepoli, e ora a noi, la sua stessa Pasqua.

È l’ultima cena che spiega, significa e rende perenne l’evento che si compie sulla croce e anche oltre, ma è solo la croce che rende vero e concreto ciò che nella cena è compiuto.

Celebrare il Corpo e il Sangue di Cristo è possibile perché, nella Pasqua di Cristo, i segni sono diventati realtà, sono offerti perché sia compiuto il mistero, perché sia vissuta la comunione, perché il patto sia realizzato per sempre.

Egli è mediatore di un’alleanza nuova, perché, essendo intervenuta la sua morte in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l’eredità eterna che era stata promessa (Eb 9,15)

Prendete, questo è il mio corpo (Mc 14,22)

Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per molti (Mc 14,24)

E sebbene alcuni si sentano a disagio quando si parla di sacrificio e di sangue e altri rifiutino l’idea del banchetto che crea e fa comunione, forse dovremmo iniziare a capire, accogliere e vivere che non ci può essere una cosa se si rinuncia all’altra.

Non c’è comunione e non c’è banchetto se manca ciò che possa unire e rendere amici. Serve qualcosa che annulli ogni frattura, risani ogni tensione, cancelli ogni colpa e vendetta, renda amico ogni nemico. Non c’è comunione se non c’è qualcosa da condividere, non c’è banchetto se manca il cibo che unisce i commensali e alimenta la loro festa gioiosa.

Ogni comunione e banchetto, per non essere finzione e farsa, richiede che ci sia un sacrificio, che si compia cioè un dono, che qualcuno prenda qualcosa che è suo e lo ponga nel mezzo perché diventi di altri. E solo il sacrificio di Cristo, reso presente nel pane e nel vino, è capace di riunire ciò che è separato, di riconciliare ciò che è diviso, di creare amore e comunione lì dove c’è distanza e ferita.

Ci vuole un corpo e ci vuole il sangue perché sia celebrata la Pasqua, perché l’Alleanza sia eterna, perché le parole diventino vive, perché sia aperto per sempre il santuario, perché si possa servire non più gli idoli ma il Dio vivente.

Celebrare il Corpo e il Sangue di Cristo significa ritornare, ancora e sempre, alla Pasqua. È la Pasqua che deve essere mangiata, che deve entrarci dentro, che deve scorrere in noi, corpo nel corpo, sangue nel sangue. La Pasqua non ci è di fronte, ma ci è dentro come dono d’amore, come vita donata, come corpo spezzato, come sangue versato, come pane che nutre, come sangue che ridona vita. È questa la vera ed eterna alleanza. Il patto che lega per sempre Dio ad ogni uomo, lo lega perché egli ha scelto l’amore, perché egli ha scelto di fare ciò che noi non avremmo potuto, ciò che noi potevamo solo tentare e balbettare.

E allora anche oggi celebrare il Corpo e il Sangue di Cristo, mangiare quel pane e bere quel vino, ci chiede di entrare nella logica di Dio, di conformare la vita al mistero che celebriamo.

Sì, anche noi dobbiamo sacrificare noi stessi insieme con lui, sacrificare la vita per diventare strumento di comunione e d’amore, lasciandoci assimilare dal dono che riceviamo. Pechè anche il sacrificio è falso e sacrilego se non crea comunione e amore. Non basta celebrare il sacrificio nel rito, occorre lasciare che colui che ci nutre ci renda simili a sé, capaci di donare la vita, di condividere con gli altri il suo corpo e il suo sangue donato che è diventato ormai parte di noi. Anche noi diventeremo sacrificio gradito a Dio, non perché Dio desideri i nostri tormenti, ma perché saremo consanguinei di Cristo, strumento, insieme con lui, di comunione e d’amore perché fluisca da Dio, in noi e in tutti, la stessa e unica vita.

Mangiamo ciò di cui viviamo, diventiamo ciò che mangiamo.